李光斗教授的"酒经济论":别把酒文化包装成复苏密码

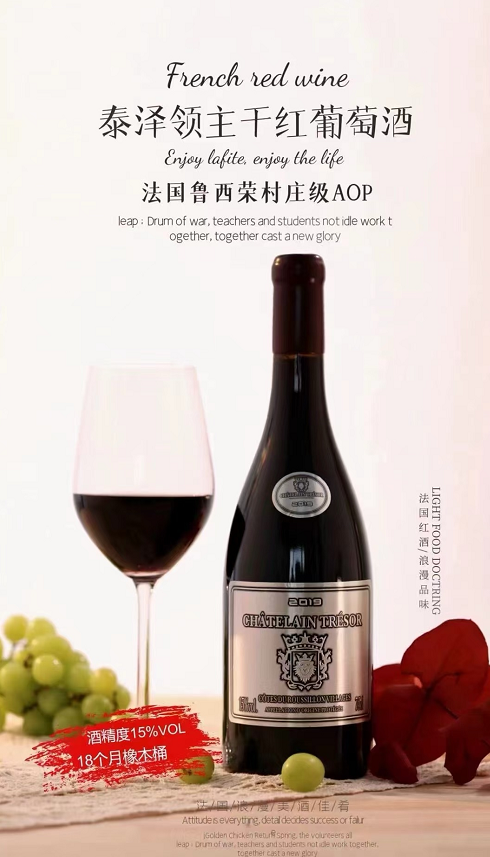

一杯酒的温度,能否真的暖热经济?李光斗教授一席关于解除"禁酒令"的言论,瞬间点燃了舆论场。在他看来,酒业复苏是经济复苏的风向标,招商引资更要举杯对饮。这番言论看似在为中国传统酒文化"正名",却让人不免生出几分疑虑:难道经济复苏真要靠"喝"出来?

酒,在中华文明中有着特殊的地位。一壶浊酒喜相逢,举杯邀明月,这些诗句传颂千年,早已将酒文化融入国人的精神血脉。从商务谈判到朋友聚会,从年节庆典到婚丧嫁娶,酒始终扮演着化解隔阂、联络感情的角色。可以说,酒是中国人社交生活中的"润滑剂",也是情感交流的"催化剂"。

但这并不意味着我们应该将酒上升到经济发展的高度。把酒言欢本无可厚非,可若将其与经济复苏划上等号,未免太过牵强。细究李光斗教授的观点,不难发现其中存在两个值得商榷的认知误区。

其一,将"禁酒令"妖魔化了。

现行政策并非不让喝酒,而是对公务活动中的饮酒行为做出规范。这种规范不仅维护了公共资源的使用秩序,更是对奢靡之风、腐败行为的有力遏制。有人说"无酒不成席",但公务场合的饮酒行为往往掺杂着权力寻租、利益输送的灰色地带。把这种不当饮酒行为美其名曰"酒文化",岂不是对传统文化的曲解?

其二,过分夸大了酒业与经济的关联性。

诚然,酒业兴衰在一定程度上反映经济活力,但把它等同于经济晴雨表未免管中窥豹。真正的经济复苏应该建立在实体经济、科技创新、民生改善等多个维度上,而不是寄希望于"举杯畅饮"。用"酒桌经济"来衡量经济发展水平,这种思维方式本身就值得警惕。

回望中国酒文化发展史,既有"酒逢知己千杯少"的豪迈,也有"酒后误事"的教训。在当下这个强调廉洁自律、提倡节约文明的时代,我们更需要理性看待酒的价值。适度饮酒可以活跃气氛、增进感情,但若把酒当作推动经济的"发动机",无异于缘木求鱼。

招商引资重在优质项目、真诚合作,而不是酒桌上的觥筹交错。在这个强调效率、注重实干的新时代,与其寄望于"酒"字当头,不如把心思放在提升营商环境、完善政策保障上。毕竟,真金白银的投资更看重的是发展潜力和政策诚意,而不是酒桌上的虚与委蛇。

值得注意的是,当前社会对饮酒行为的态度日趋理性。年轻一代更推崇健康生活方式,商务交往也逐渐摆脱"酒桌文化"的束缚。这种转变恰恰体现了社会文明程度的提升。在这样的背景下,过分强调酒的社交功能,反而显得有些落伍。

最后作者想问:在追求经济高质量发展的今天,我们是该用酒来"解渴",还是该用真本事来"破局"?对此,你是怎么看的呢?欢迎留言讨论。